本長篠駅・田口線ホーム・・・ガードパイプで囲われているが、今も残る田口線発着ホーム。

レールは無いが、バラストも敷かれたまま1車線分のスペースが空いており軌道跡であることを主張してゐる。

平成初期にはまだレールが敷かれたままだったと云ふ。

撮影:2025年3月13日

追記;令和7年4月下旬~令和8年5月上旬、本長篠駅舎は取り壊し・建て直しの予定。

田口線遺構がまたひとつ姿を消してしまうのか?残念でならぬ。

せめて田口線ホーム跡は残して、駅舎のみの変更に留めて欲しい。 > JR東海 殿

田口線は昭和4年に開業した。96年も前の話で、当時の軌道跡(路盤)が残っていること自体、奇跡に近いことなのであらう。奥三河の都市化が進まぬ地域故なのだろうが、 それでも交通環境は変遷を経て現在に至って居る。 田口線も様々な理由により廃線となった。詳しく知りたい方はウィキで調べていただきたい。

山間部に残った軌道跡はそのまま道路に転用されることも珍しくなく今にその名残を遺しているが、駅舎や周辺にあった車両保管場所や車庫・倉庫、信号器などほとんどが姿を消した。僅かに残る橋梁跡や架線柱、プラットホームが自然の中で混沌と存在している。

閑話休題・・・田口線の始発駅は、現在のJR飯田線・本長篠駅であった。駅舎は当時の面影を色濃く残しており、田口線ホームにはレールこそ残っていないが、今も現存する。 云われない限り、それが田口線の発着ホームだとは気づかないであらう。私もその一人であった。飯田線を利用する際、改札を通り、田口線ホームを歩いて内金踏切側まで進み 飯田線用「島ホーム」へと渡るのが常となってゐる。

ここを起点として、田口線はただちに左方向へ分岐を開始。登り勾配で旋回しながら現在の国道151号線を横切り、内金隧道へ向かう。これがあの「河津桜の並木通り」の道路である。今でこそ両脇に民家が立ち並ぶが、当時は畑の真ん中を通ってゐたと云ふ。

国道151号線を渡り、内金隧道の先は県道32号にある大井川橋梁へと繋がってゐた。愛宕神社の山側には当時の切通しが今も残っており列車が走って居た痕跡をはっきりと感じられる。崖っぷちまで進むと木々の間から大井川橋梁の橋台が見え、ここを田口線が通ってゐたと確信させてくれる。

廃線から半世紀、切り通しの一部は崩落したり、路盤であったはずの場所からは木々が生え自然の姿へ戻ろうとしてゐる。あと半世紀経てば、そこに鉄道が走って居たとは思えなひやうな森へと変貌を遂げているであらう。

内金隧道を抜け、大井川橋梁跡へ向かう軌道跡。臨時駐車場脇を抜け、森の中の愛宕神社へと向かっていく・・・

さらに進み、愛宕神社裏を北進していくと藪に行く手を阻まれてしまうが・・・。

藪を越えると当時の切り通しが眼前に広がる。岩の崩れ具合が時間の流れを無言のうちに物語ってくれる・・・

路盤は荒れ放題となってゐるが、バラストもわずかながら散見される。

切り通しをドン突きまで進むと、木々の隙間から県道32号の向こうにある大井川橋梁の橋台が見え隠れしてゐる。

橋桁の痕跡などは全く見つからなかった・・・。当時はここに橋がかかっており対岸へ続いてゐた。

進んできた切り通しを戻っていくと、田口線軌道の跡だと確信させてくれる光景が・・・。

内金隧道方面を望む

大井川橋梁を渡った田口線は県道32号の左側に見える山中を通って三河大草驛へ繋がるわけだが、路盤(軌道跡)は何処を通っているのであらうか?私の調べ方が至らぬ部分も多々あったわけだが、橋梁跡や三河大草駅跡に触れる情報はたくさんあれど、ここへ言及したネット情報は稀有であった。それだけ敷居が高い証なのかもしれぬが、私の最大の謎はそこに集約されてゐたと云っても過言ではない。

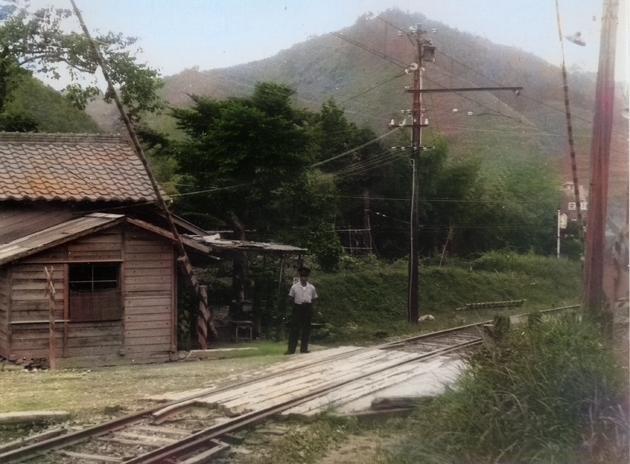

また昔、撮影された写真を見る限りは、路盤敷設に伴い周辺の木々はほとんど切り開かれてゐた様子が伺える。今もその状態が保たれてゐれば、廃線跡巡りも楽だろうがそうではない。50年余の時は軌道を覆い隠してしまった。。。

三河大草驛へは、アクセスパスさえ分かれば簡単に行くことが出来る。駅跡まで侵入していた軽自動車を見たこともある。ホーム前の軌道を本長篠方面へ進んでいくと、しばらくして若竹の藪に行く手を阻まれる。竹が細いので手でかき分け5メートルも進むと開けた路盤が目の前に広がるが、間もなくその前方に意外な光景が見えてくる。 竹や木々の隙間から舗装路が確認出来るのだ。言い換えれば、この舗装路は進んでいる田口線軌道跡より低い位置にあるということに他ならない。

よくよく考えてみると、県道32号から大井川橋を渡り三河大草驛へ向かう林道にアクセスする道路と交差するのである。つまり、本来は築堤があったが切り通しになってしまった、もしくは架道橋のような形で軌道が通ってゐたのだらう。駅からの軌道跡から下へ降りられないので、一旦県道へ出てこの切り通しに戻ってみると、コンクリート製の遺構を見つけることが出来る。田口線敷設の際に構築されたものかどうかは不明だが、築堤の土台になっているのは間違いない・・・

分断された左側の築堤へ向かう道へ足を踏み入れると、そこにはバラストが敷き詰められた鉄道の軌道跡と思しき路盤が大井川橋梁方面へ向かって伸びていた。

ここから大井川橋梁跡までは1㎞以上ある。道中いくつかの画像を追ってアップしていく。しばし時間をいただきたい。廃線跡を辿る気分に浸っていただけたら幸いである。