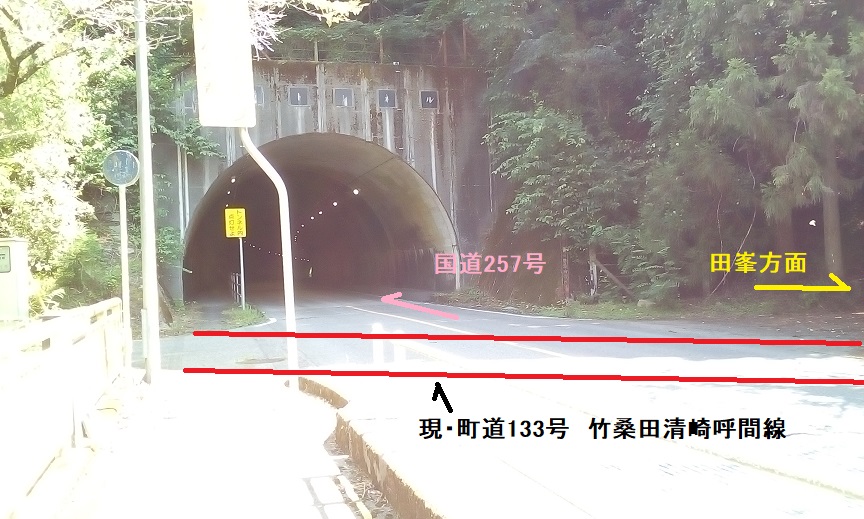

現在の清嶺トンネルと国道257号

画像は長原前駅跡へアクセスするポイント。トンネル向こう側は清崎方面、トンネルを抜けすぐに左折。

町道133号を田峯方向へ進むと長原前駅跡へ。田口線現存当時はこのトンネルも国道257号も、新清嶺橋も存在せず。

赤い線のやうに現・町道133号が清嶺中学方面から、長原前駅へと続いてゐた旧道があるのみで、他はなひ。

清嶺中学校側から田峯側を望む

当時は橋などなく、新道が通るまで右側はおそらく寒狭川の堤だつたであらう。学生はこの道を行き来した。

清嶺中学校側から長原前駅跡を望む

現・国道257号を渡ったころ、正面あたりに長原前停留所の背面が見えたに違いなひ。

長原前駅跡を考察する

隧道ポータル横の擁護壁。石積みではなくコンクリートブロック製なので、廃線後の町道整備に伴い

造られたものと推測する。緩んだ斜面からの土砂を防ぐためであろう。現在も残る路盤横の擁壁は石積みである。

小早川 秀樹氏の著書「青春アルバム 豊橋鉄道 田口線」の中に、整備されたの同所画像が掲載されてゐる。

同じ場所なのか?とつぶやきたくなるほどの光景がそこにあつた。

長原前駅跡を考察する(想像図)

当時の写真と照らし合わせて、現在の状況に加筆してみた。各々の尺度がデタラメだが勘弁いただきたひ。

今でこそ町道として長原前より田峯側へ続いていく道路は、当時停留所(ホーム)までであっただらう。

営業当時の長原前停留所

当時の写真と比べてみると、いろいろ興味深い部分が次々と見えてくる。

現在の清崎第三隧道坑口

当時の様子が分からないほど崩壊した長原前の隧道出口。トンネル前に駅があった・・・と言われても

到底納得出来るものではなひ。初めて自分の目でこの景色を見たときには、一体何がどうなっているのか、

皆目見当もつかなかつた。廃線後の被害も重なって昭和43年の台風被災後の様子とは全く異なるであらう。

やはり一番の疑問は、現在の町道路面から見た坑口の高さであつた。入口?が土砂で埋まり高くなっているため、

隧道内の雨水が掃けず池のやうになってゐる。余計な流入がないためか溜まった水の透明度は非常に高く驚かされた。

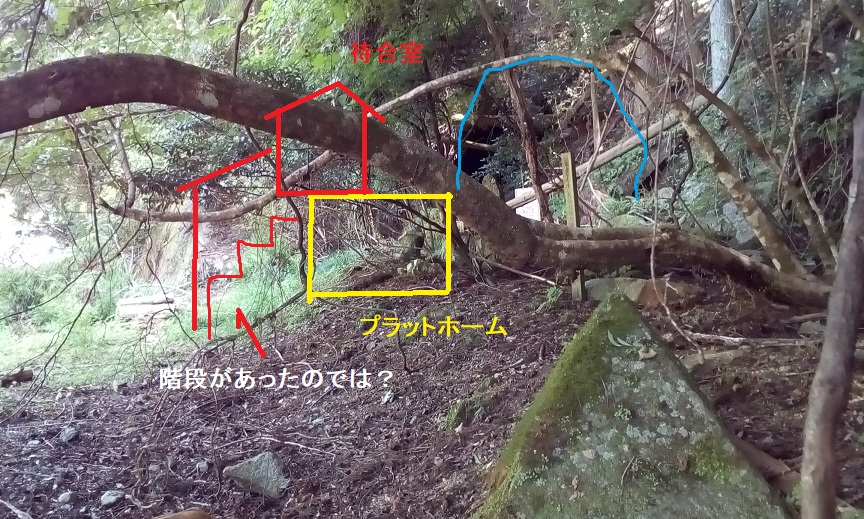

第三隧道坑口から町道を望む

画像から目線の高さが分かるであらう。倒木とトラ柵が見へているが、ホームはこのあたりにあったと思われる。

同時に現・国道257号からの導入路(当時の駅へのアクセス道路)もここで終わってゐたはずだ。

積み上げた石々が露わになったポータル痕が痛々しい。

山岳鉄道故に軟な造りではないのにこの有様。土砂崩れの威力を物語ってゐる。

石積みから工事に携わった人々の思いが伝わってくるやうだ。

隧道内の様子。水面に太陽の光が反射して壁面を照らしている。

水の溜まっている様子が伺える。

Next Stop 清崎停車場