旧 田口鉄道

本長篠から

鳳来寺まで

半世紀余の時を超え、廃線跡を辿る

Chace the Shadow of OLD TAGUCHI Railway

古(いにしえ)のローカル線はどこを走っていたのか、、、序章

翌年に定年を迎え円満退社となるはずが、武漢ウイルスの爆発的な感染拡大と共に職場を失い、鳳来の地へ流れ着き4年が経った。

それなりの月日が流れても、私はこの地(鳳来)においてアウェイ(よそ者)の人間であり、自宅と行き来するだけで、この地を全く知らずにゐた。鳳来寺がすぐ近くにあっても、本堂へ参拝もいかなければ、山頂へ上ることもない有様。

ある日、職場で河津の桜並木のことが話題になった。話には聞いていても私はそれが新城の何処にあるか知らなかった。職場の古老に尋ねると場所を教えてくれ、

出かけてみた。「トンネルを抜けると、そこは桜並木だった・・・」と、某作家の有名な件を真似てしまいたくなる景色がそこにあった。そしてこのトンネルが内金隧道であり、今は生活道路と化したその道こそが田口線の軌道跡であり、この事が田口線廃線跡を辿るきっかけとなった・・・。

内金隧道・・・今となっては田口線遺構だと云われない限り、それに氣附くことはないであらう

撮影:2024年12月

本長篠から鳳来寺山まで・・・

古老はポツリと言った。「子供の頃は鳳来寺山へ行くのに、よく田口線に乗ったもんだよ」昔は道路事情もさることながら、クルマもほとんど走っておらず貴重な交通手段だったことが話から伝わってくる。しかし、田口線が鳳来寺まで一体どこを通って居たのか皆目見当もつかない。ましてや50年余も前の鉄道では線路(軌道)も残ってはいまい。話を続けていると「本長篠から乗った」と言ふではないか。本長篠駅の一体どこから田口線への分岐が存在したのか、そんな形跡はどこにも見当たらなひ・・・。

知らないとは怖いもので、ネットで検索してみると「廃線マニア」の方々がさまざまな情報をアップしている。本長篠から鳳来寺へ向かふ軌道跡で有名なのは、森の中の三河大草驛跡、県道32号にある大井川橋梁の橋台跡、そこへ至る途中にある内金隧道(芳ケ入トンネル)・・・。そこで私自身の目で確かめるべく、廃線跡を辿ることにした。

大井川橋梁跡・・・最も有名な田口線遺構。日常の景色になくてはならぬ存在となって居る。

撮影:2024年12月

トンネルを抜けるとそこは・・・

内金隧道より本長篠方面を望む

撮影:2025年3月

満開の河津桜並木:本長篠側から内金隧道を望む

撮影:2025年3月

タイムトンネルを潜ったような錯覚

ネットで三河大草驛跡の画像は見つけたものの、かの地へ行くアクセスパスが分からなひ。森の中の秘境駅へ行かうにも今となっては誰も使わなくなった駅への道が今も残って居るのだらうか?ましてや「三河大草駅 こちら」みたいな矢印標識などあるはずもなひ。古老に尋ねてみると、

「大草」のバス停近くから左へ山の方へ曲がっていけば分かるはず。一本道だからのう。」と云ふ。

グーグルアースで駅の場所に見当を付け、カーナビと照らし合わせて現地へ向かふと山の田畑(でんぱた)に続く細い道へ導かれ築堤に差し掛かるとふたつのトンネルが確認出来た。右が富保隧道、左が大草隧道である。

地元民と思われる人が居たので「大草駅の跡へ行きたいのだけど」と声をかけると、「そっち(左側)のトンネルを抜けたらすぐに分かるよ」と教へてくれた。

富保隧道の入口に車を停め、長い築堤の歩みを進め薄暗い隧道を抜けると、鬱蒼とした森の中に三河大草驛のホームと大井川橋梁へと続くであらう軌道跡が目の前に広がった。パソコン画面のそれとは比べ物にならない不思議なオーラを放つその空間では、半世紀前までここで人が乗り降りしていたのだと想像するだけで当時の様子がありありと目に浮かぶやうであった。

そしてこの森の中にある寂しい驛へ来るのに、人々は一体どこを通って来たのだらう?冬の夕暮れともなればあたりは真つ暗で、恐怖すら感じる場所(ホームには外灯のひとつもあっただらうが)・・・それでも田口線を利用しなければならなかつた日常・・・思いを馳せる。まるで異次元の世界へタイムスリップをしたかのやうな空間であった。

しばらくそこで待っていれば、列車が音を立てて来さうな氣さえするのである・・・。

大草隧道・・・本長篠方面を望む。この向こう側に大草驛跡が・・・

通信線用の碍子が今も残り、鉄道用隧道であることを物語ってゐる。

2025年 1月25日撮影

三河大草驛跡・・・鳳来寺方面を望む。階段の劣化が流れた時を物語ってゐる。

階段を降りると大草部落へと下る狭い林道がある。

2025年 1月25日撮影

三河大草驛ホーム上からの景色・・・本長篠方面を望む。右が軌道跡、左が大草部落へ続く林道。

当時の利用者と同じ目線で撮影してみた。胸に響く何かがある・・・

2025年 3月13日撮影

三河大草駅・駅名標・・・令和現在、ホーム上には手書きの銘板が建てられてゐるが、これは実際に使われていたもの。

某所民俗資料館に保管・展示されてゐる。

2025年 1月27日撮影

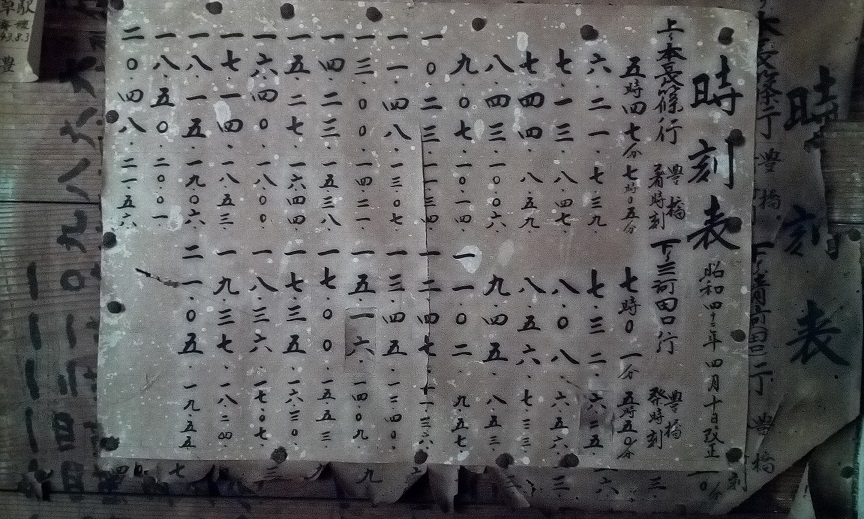

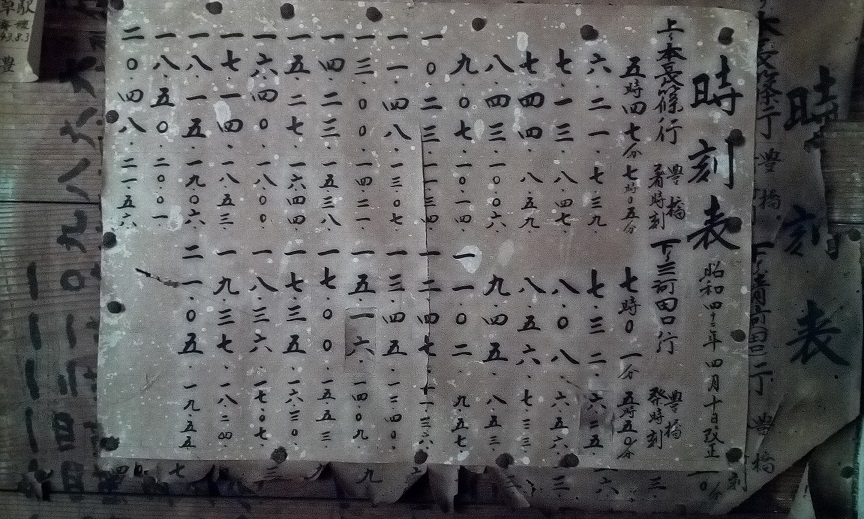

三河大草駅・時刻表・・・駅名標の下部には時刻表も併設されてゐた。

昭和42年4月10日改正とある。廃線の一年前四カ月前のもの。当駅発車時刻と終着駅到着時刻が記載されてゐる。

筆書きが時代を物語り、重ね貼りになつてゐるのが渋い。

2025年 1月27日撮影

三河大草驛へ続く林道からの景色・・・部落から足場の悪い林道を上つて来るとホームの階段が見へる。

毎日通つてゐたとしても、この景色が見えた安堵感は特別だつたに違いなひ

2025年 3月16日撮影

三河大草驛へ続く林道・・・冬期では午後5時にもなれば夜の帳が下り、歩くにも難儀だつたであらう。

2025年 3月16日撮影

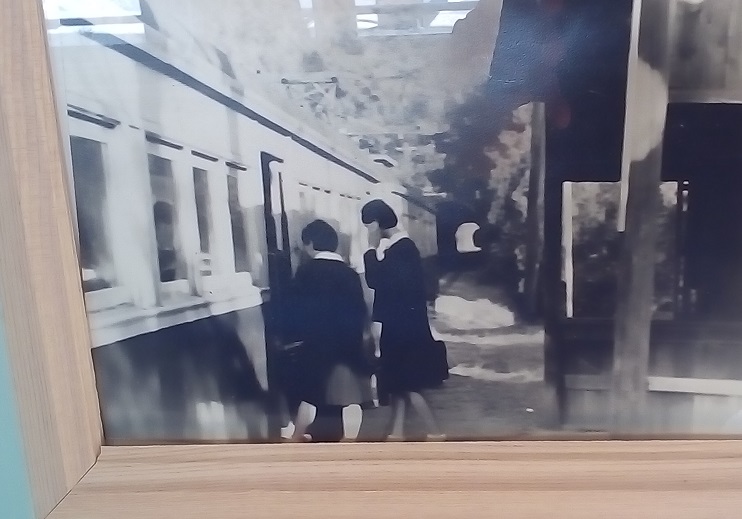

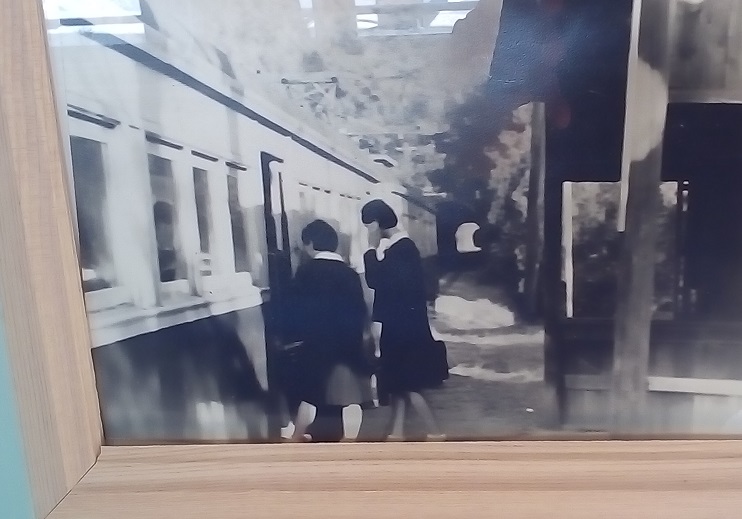

在りし日の三河大草驛・・・ホームから鳳来寺方面、大草隧道を望む。列車は田口へ向かつてゐると思われる。

駅名標や質素な待合スペースの様子も伺える。田口線利用者だらうか、ホームから降りて線路脇を歩く姿も。

在りし日の三河大草驛・・・ホームから鳳来寺方面、大草隧道を望む。

列車に乗る女子学生。

鳳来寺高等学園(鳳来寺高校)へ登校する生徒の姿であらう。

☆ 道の駅したら 設楽町奥三河郷土館 の田口鉄道車両内で展示されている写真を引用。

峰隧道群へ(其ノ壱)

三河大草驛から本長篠(大井川橋梁方面)へ続く軌道を辿ろうと思ったが、その距離はとてつもなく長い。再度出直すことにし、富保隧道へ戻り、その先鳳来寺方面へ向かふ。

富保隧道はとても短く、すぐに峰第一隧道へと続く築堤へと出る。おそらく本来の築堤の周りを埋め立てのであらう、テニスコート一面はありそうな「広場」となって居る。

近くに軽トラも停まつており、林業関係の作業場?になって居るやも知れぬ。路盤(軌道)のバラストも確認出来ないが、その先には隧道の入口がある。

これが峰隧道群の始まりで、

第一隧道となる。緩く右へ湾曲しており、入口から直接出口を確認することは出来ず大草隧道のやうなロマンティックな気分は微塵にも感じられなひ。昼間だと云ふのに隧道中央部では外光も届かず真っ暗闇。路盤は荒れ放題で凹凸が激しい上、ソフトボール大の石がゴロゴロしており歩き難い。出口側(第二隧道側)から雨水が流入しており、ところどころぬかるんでゐる。

(それに気づけず足を取られ、転んでしまつた。段差もある。)

第一隧道の出口が近づくと、その向こうには第二隧道の入口が確認できる。左側の法面が崩落しており、第二隧道の入口の三割強を塞いで狭めている。

入口付近から出口は見へるものの、普段着の軽装備で照明器具もない状態だったため、この日の探索は強制終了と相成った。その先、さらに第三、第四隧道と続いて

鳳来寺駅へと近づいていく。

富保隧道・・・鳳来寺方面を望む。大草トンネル群の中で最も短い。

2025年 3月13日撮影

峰第一隧道入口・・・鳳来寺方面を望む。この先、4つの隧道が続く・・・

2025年 1月25日撮影

峰第一隧道・・・鳳来寺方面を望む。真っ直ぐではないため直接出口は確認出来なひ

以前は扉(隔壁)があったやうだが、現在は撤去されてゐる。

2025年 1月25日撮影

峰第二隧道入口・・・第一隧道から鳳来寺方面を望む。廃れっぷりが時の流れを物語る。

右からの崩土が伺える。軽装備ゆえ、この日の第二隧道侵入は諦めた。

この先第二隧道付近の画像が無いのは撮影に使ってゐたタブレットの電池切れに因る。無念。

2025年 1月25日撮影

峰第二隧道へ続く築堤跡・・・三河大草駅方面を望む。藪の向こうは途切れている。

画像右には、部落の生活道に繋がってゐる下り坂がわずかに伺える。

2025年 3月6日撮影

峰第二隧道と第三隧道の間は、築堤が分断されてゐる。未だ峰第二隧道を踏破しておらず、

その出口がどうなってゐるかは未知である。築堤で繋がってゐた痕跡は今も確認出来るが・・・

2025年5月 / 峰第二隧道、踏破!

峰第三隧道入口・・・切り通しから鳳来寺方面を望む。予想に反し、藪や倒木は無く歩きやすい。

隧道入口付近は水捌けが悪く、坑内はぬかるんでゐた。切り通しはかなり深い。掘削作業は大変だつたであらう。

画像で確認出来るが路盤のバラストはしつかり残ってゐた。

2025年 3月6日撮影

峰第三隧道・・・隧道出口から三河大草方面を望む。

隧道内に水たまりの存在を確認出来る。古い隧道を踏破するには防水仕様の靴が必要だと痛感。

通信線用碍子も残ってゐる。

2025年 3月6日撮影

峰第四隧道・・・第三隧道出口から鳳来寺方面を望む。

枯れた植物の蓄積により、バラストをはっきりと確認出来ない。路盤の状態はフラットである。

出口側の坑口が若干「ひしゃげて」いるやうに見える。

2025年 3月6日撮影

峰第四隧道入口・・・傘川橋梁・鳳来寺方面を望む。

出口側の軌道跡に樹木が茂り視野が遮られてゐる。

左から法面の堆積物が路盤に崩れた状態。

2025年 3月6日撮影

傘川橋梁・架線柱・・・第四隧道を抜けると架線柱が姿を現す。

廃線から50余年が経ち、自然と同化し始めたかのやうな様相を呈してゐた。

2025年 3月6日撮影

傘川橋梁跡・架線柱・・・昭和ひと桁で設置されたにもかかわらず、現在もその姿を留めてゐる。

架線柱のほとんどは撤去されたが、何故ここは残されたのだらうか?

コンクリート製の基台は今もその存在感を示し田口鉄道の歴史を代弁してゐる。

2025年 3月6日撮影

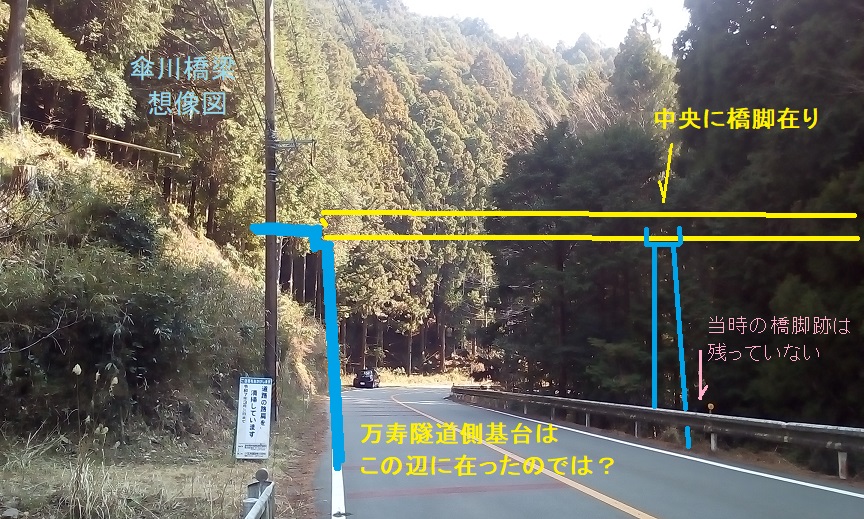

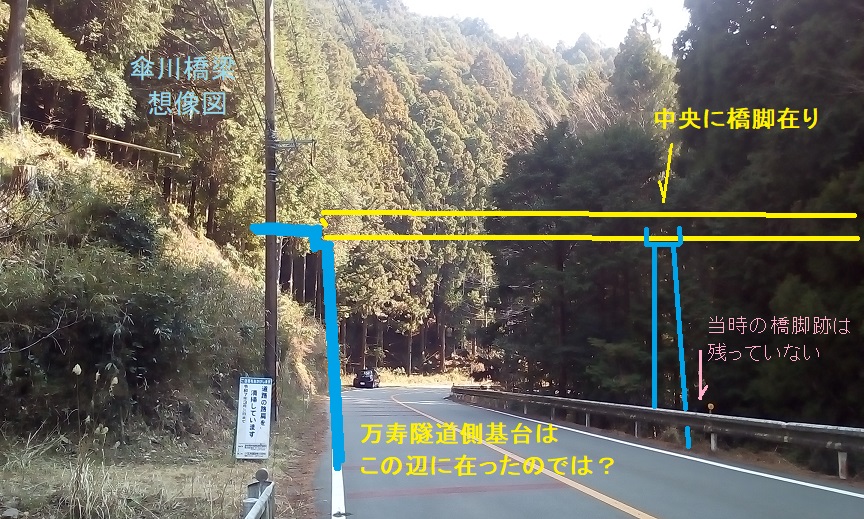

傘川橋梁跡・万寿隧道側・・・峰第四隧道側を背にして対岸を見上げる。

黄色の線の部分を通るやうに橋梁が掛かって居たと思われる。

2025年 3月6日撮影

傘川橋梁跡・・・峰第四隧道から万寿隧道へ向かう際、現・県道32号を渡る。

黄色の線のやうに橋梁が掛かって居たと思われる。現・県道32号は当時まったく違うルートであり、

道幅も狭かったはずで、画像にあるやうに橋梁はピンク線あたりまでの長さだったのでは、と推測する。

ガードレール下には川が流れており、道端の位置は当時と変わらなひはずであらう。

2025年 3月21日撮影

☆ 注 ☆ 現在の県道32号は田口線が廃線になってから整備された。

追記:往年の傘川橋梁南側からの画像。橋梁の両端がどうなっているかを克明に表してゐる。

画像左側が峰第四隧道方面。

橋桁の長さからこの頃の道路はとても狭かつたやうだ。

下の航空写真に照らしてみると、とても興味深い。('25年12月18日/更新)

画像引用元・道の駅したら 郷土資料館アーカイブ映像より

追記・訂正

私の調査不足が露呈した。傘川橋梁はワンスパンの橋桁ではなく、2連アンダーガーダーで中央に橋脚が存在すると云ふ。

田口線橋梁の長さを調べやうと少ないながら手元の資料を眺めてゐると、傘川橋梁は約23メートル。

上の画像を改めて眺めると、とても23mある橋桁とは思へなひ。橋梁の右側に写ってゐるのは鳳来寺側の基台ではなく

中央の橋脚となる。とすれば、鳳来寺側基台も現存する峰隧道側と同じやうなものだったのだらうか?新たな興味が湧く。

改めて妄想逞しく「傘川橋梁」を想像してみた。アンダーガーダーの長さが等分とすれば、

万寿隧道側の基台は道路側へせり出して居たはずではないか?と推測する。

以前、架線柱の撮影時に川まで下りてみたが、橋脚跡は見当たらなかった。

県道32号造成時に鳳来寺側基台共々解体され、埋められたのであらう。

(更新日:2025年12月24日)

年明け早々、県道32号で峰峠を走る機会があったが、傘川橋梁跡の基台が光線の加減からか普段よりよく見えた。

ふと橋脚跡を確かめたくなり、クルマから降りガードレールから川をのぞき込んでみたら、常緑低木の合間から

不自然な形で道路の築堤が見へる。ガードレールを越えて下りられるところまで進んで確かめてみると、

「いやいやコレって橋台跡なんじゃね?」と言ひたくなる光景が目に飛び込んできた。

峰第4隧道側から川へ降りて、再度確かめてみたひと思ふ。前回は架線柱を間近で見た故感激したことに加へ、

橋桁がワンスパンで途中に橋脚があるとは思わなかつたため、注視してゐなかつたのであらう。

県道32号のガードレール直下にコンクリート製の基台らしきものが・・・

橋脚基台とは断言できなひが、場所がそれを物語ってゐるとしか思へなひ。

その付近には、コンクリート製の塊がゴロゴロしてゐるが、解体した橋脚台なのだらうか?

撮影日:2026年1月16日

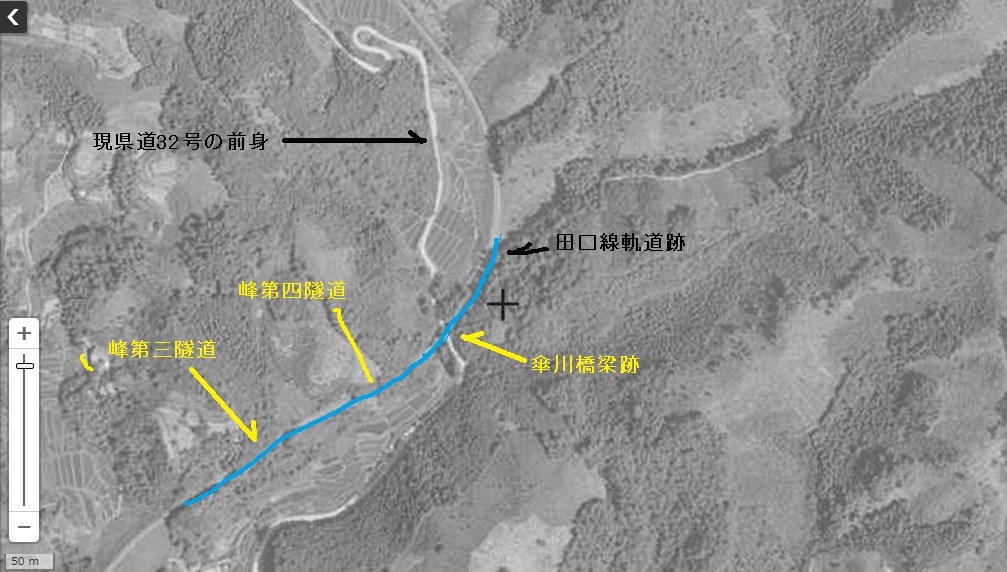

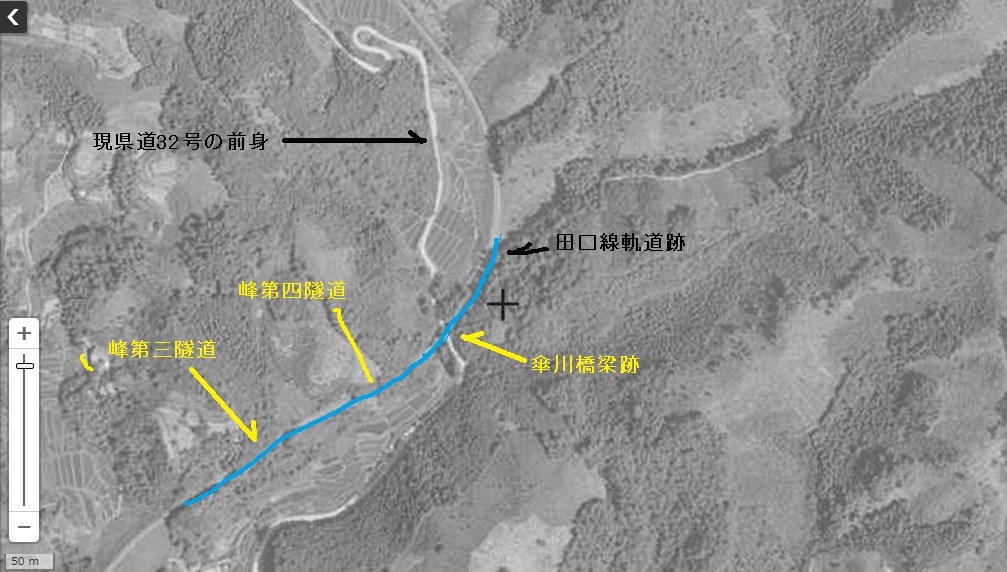

1960年代の航空写真・・・国土地理院HPより。田口線軌道がはっきり確認出来るので営業当時のものと推測する。

旧・県道32号?の白い路面と田口鉄道の青線が交差する部分が傘川橋梁となる。道路は現32号線と様相が違うのが確認出来る。

私の求めた答えは見つかったのか?

先達がネットへアップロードした画像に誘われる形で、三河大草駅を中心とした遺構を訪ねてみた。なるほど初めのうちは50年前の残影を見るやうで感動したが、

私が求めたものは何だったのか?と考へるに、その目的が違う方向へ進んでゐる違和感を覚へた。

田口線は何処を通って、本長篠と鳳来寺を結んで居たのか?これまでは目に見へるところをなぞってきたが、ところどころ霧で隠されたやうに分からなひ部分もある。

それを見つけたひ・・・これこそが本分だったはず。次項からはそこにフォーカスを当ててみやう。。。

田口線車両 / モ10(14)・・・道の駅したら 展示車両

ツートンカラーではなひのが、個人的には少し残念。大正14年製造の車両が残ってゐるのは奇跡と云ふべき

ずうと会へなかつた彼女にようやく再会できた、そんな氣分である

2025年 4月9日撮影

万寿隧道・鳳来寺へ

NEXT PAGE "鳳来寺口(本長篠)"